Une démarche

David Coste développe une œuvre globale, complexe et ramifiée qui s’étage dans le temps. Au départ, elle implique une collecte d’images. Cette étape de la recherche est ouverte, empirique. Elle opère par rebond et sérendipité – ce faux hasard qui saisit l’utilité de l’inattendu ou encore cet art de trouver bien davantage que ce que l’on cherche. Elle renvoie à cette belle maxime attribuée à l’historien de l’art et iconologue Aby Warburg : « Le livre dont vous avez besoin se situe à côté de celui que vous cherchez. » La quête de sources est horizontale. À l’instar de l’univers, où sont absentes les notions de centre et de périphérie, dans l’infinité des possibilités iconographiques qui s’offrent à David Coste, une anodine image dénichée accidentellement peut devenir prégnante et décisive pour la suite. L’artiste déhiérarchise le statut des images ; il puise autant dans la culture savante, la science ou encore l’histoire de l’art, que dans la culture populaire (les comics, le cinéma – cette inépuisable réserve à représentations).

Depuis ce corpus constitué, s’ensuit un travail de dessin. Mais pas seulement. Surtout, l’artiste produit un ensemble d’images fixes et en mouvement en mobilisant diverses techniques. Cette phase de création assemble, associe, fait se télescoper les images préalablement identifiées et, par là, façonne, littéralement, des images d’images. À leur tour, ces dernières sont agencées et fabriquent une narration inédite. L’artiste parfait un récit pseudo-historique et science-fictionnel. Dans celui-ci, les imaginaires, d’où qu’ils proviennent, s’entremêlent. Que serait la NASA sans Hollywood, et réciproquement ?

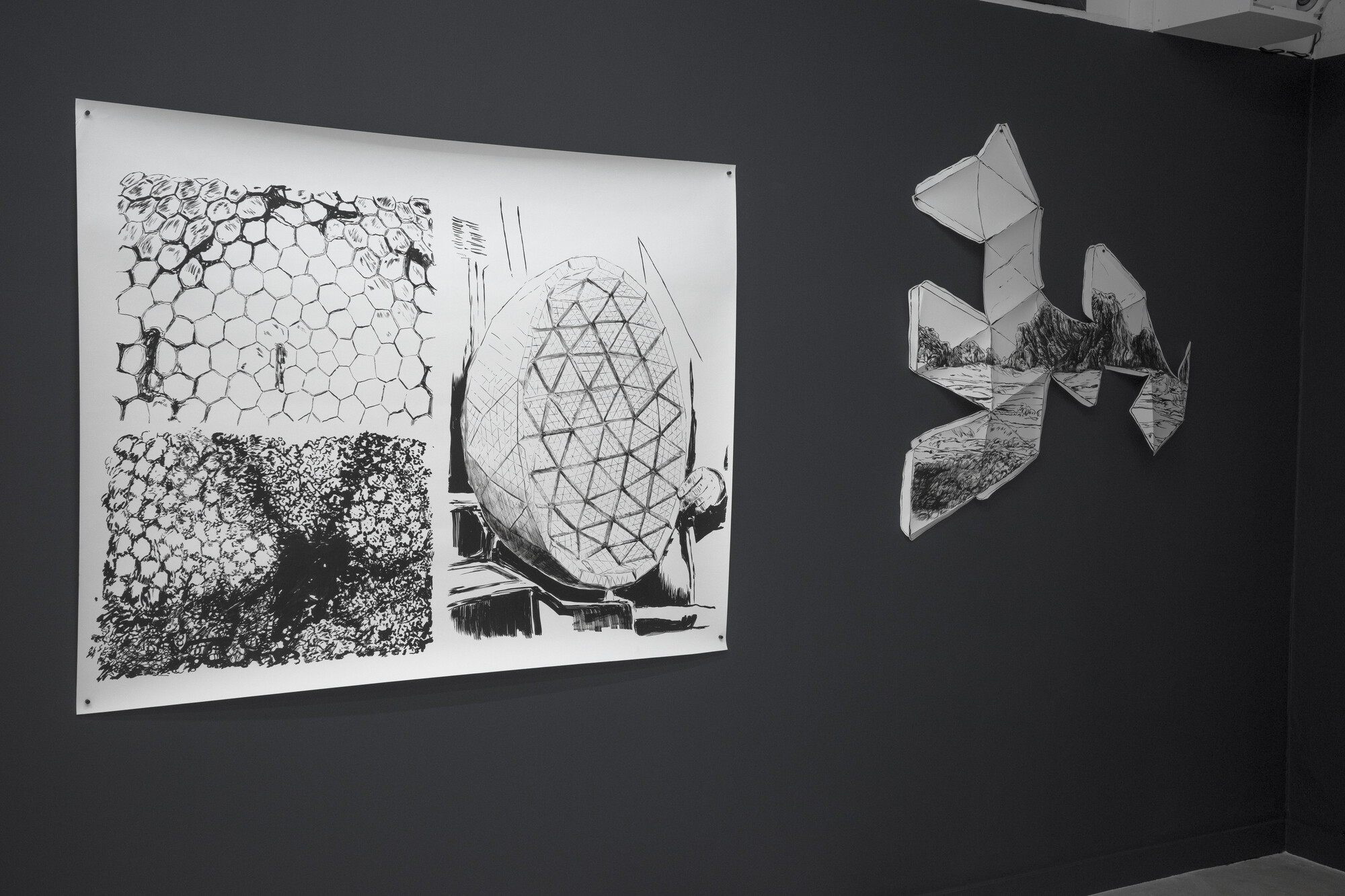

Le livre d’artiste peut devenir le médium « réceptacle », le creuset de tout le travail. Ce fut le cas avec le projet précédent de l’artiste intitulé Une montagne(s) . La temporalité de l’exposition peut également favoriser la cristallisation de la démarche. Les œuvres peuvent alors se donner à voir sous la forme de dessins faits au pinceau et à l’encre de Chine sur papier autant qu’au stylet sur tablette, d’impressions diverses (de la gravure à la photographie en passant par l’affiche ou encore le papier peint), de volumes, d’installations, de films d’animation ou bien montés à partir de captations du réel. C’est bien cet ensemble de possibles qui se retrouve à la Maison Salvan au sein de l’exposition Sphère(s), Dôme(s), géographie mutante.

Ce qui nous occupe

Pour ce nouveau projet, l’artiste s’est penché sur les motifs de la sphère et du dôme, tel que le renseigne sans ambages son titre. La recherche d’images a d’abord été vaste et ouverte. Le territoire iconographique retenu étant illimité, elle s’est recentrée sur des représentations de l’espace terrestre et céleste (par exemple, le projet de Grand Globe du géographe et anarchiste Élisée Reclus, des simulateurs lunaires de la NASA ou encore des figurations d’astres produites par le cinéma). Elle s’est aussi intéressée aux architectures géodésiques véhiculant des promesses utopiques développées par l’architecte étasunien Buckminster Fuller. Ces architectures, partiellement sphériques et assemblant la force structurelle de triangles, ont été largement utilisées dans le registre de la fantasmagorie pour illustrer la quête d’ailleurs lointains . Elles ont été cependant mises en œuvre concrètement, en particulier pour d’étonnantes expériences de terraformation en vue de rendre habitables, à l’humain, des environnements qui ne le sont pas ; c’est le cas du site expérimental Biosphère 2 en Arizona d’une taille de 12 000 m², développant plusieurs écosystèmes dont un océan, une forêt tropicale ou encore un désert. David Coste s’adosse aussi à des figures passionnantes (Buckminster Fuller donc, mais citons aussi Chesley Bonestell, illustrateur majeur de la science-fiction dont l’impact des réalisations agira sur la conquête spatiale américaine elle-même ). Il revient, enfin, sur des personnages troubles : Wernher von Braun en est un cas parfait, lui qui, dans son passé d’ingénieur allemand au service des nazis, mit au point le V2, puis qui, naturalisé américain, prit une part prépondérante dans le développement du programme Apollo.

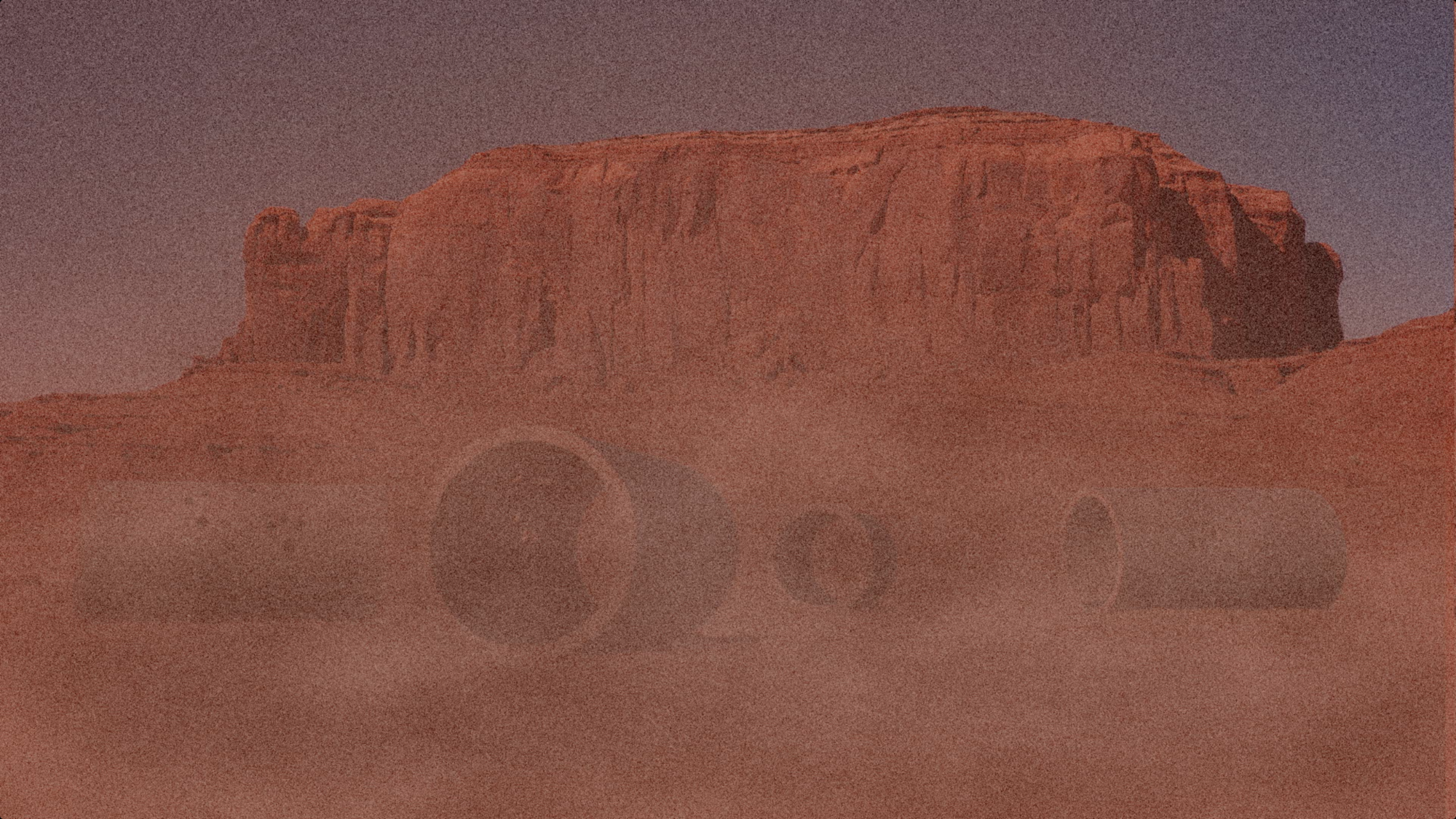

Avec tout cela, David Coste spécule et fait délirer l’ordonnancement habituel et trop sage des faits. Il échafaude un récit évoquant l’hubris, cette aspiration des humains à se projeter plus loin qu’ils ne peuvent. Il souligne cet incroyable paradoxe qui consiste à envisager une conquête de l’ailleurs tandis qu’ici est en voie de destruction. Il rappelle cette survivance de réflexes impérialistes, colonisateurs, en particulier d’une frange de la société nord-américaine ; ce que l’on projette pour les étendues martiennes remémore tristement les prairies du Midwest conquises au détriment des Amérindiennes et Amérindiens. Mais toutes ces questions sont suggérées, laissées à l’appréciation des regardeurs et regardeuses. En tant qu’artiste, David Coste connaît sa place. Il ne fait qu’assembler des sources et des imaginaires et nous montre combien la culture populaire et la culture savante, une fois articulées, disent avec éloquence…

« Eh bien, les régimes autoritaires se bousculent souvent entre ces deux limites : le trop étroit, excluant une partie du réel, et le trop large, y incluant toutes sortes de névroses … » L’exposition de David Coste aborde la question du contrôle, de la maîtrise. Elle abonde en mains de toutes natures. Là, une main sensible et tremblotante, captive, peut-être celle d’E.T. rêvant à son monde ; ici, une main ferme qui manipule littéralement des documents ; ailleurs encore, une autre qui pointe un lieu à atteindre sur une carte, un lieu à prendre et occuper, pourquoi pas ? Partout, la représentation, la cartographie et la modélisation sont manifestées. La question de la simulation est aussi très présente. Polysémique, la notion de simulation est intéressante, elle contient l’idée de tromperie mais aussi, plus positivement, d’essai à échelle réduite et artificiellement. L’artiste s’est ainsi intéressé à des protocoles préparatoires, à des simulateurs : effectivement, l’expérience de Biosphère 2 (sept. 1991 – sept. 1993), c’est-à-dire une forme de répétition générale voyant huit personnes tester la viabilité d’un écosystème clos et autonome dans la perspective, plus lointaine, de se rendre sur Mars ; des représentations lunaires en volume utilisées par la NASA, avant Apollo 11, permettant d’envisager les premiers pas sur le satellite naturel de la Terre, qui, tous les 27 jours, explose de sa beauté pleine. Au total, la proposition de David Coste parle de la maîtrise et du pouvoir en lien avec la connaissance des espaces et rappelle le célèbre ouvrage d’Yves Lacoste La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre .

Le travail de l’artiste peut être appréhendé de plusieurs manières. D’abord, il se révèle parfaitement stimulant conceptuellement en raison du rapport qu’il entretient à l’image. Puisque, d’une certaine manière, ces images sont déjà toutes existantes et accessibles, David Coste collecte, s’approprie, assemble, réutilise. Si, néanmoins, l’artiste a le besoin ou l’opportunité d’être à l’origine de quelques-unes, il les inclut dans le corpus global en leur conférant un statut équivalent, sans signature ou identification particulière. La démarche est aussi fascinante pour son rapport aux échelles, depuis la planéité de l’espace de la feuille jusqu’à son déploiement dans l’espace de l’exposition. Ainsi, regardeuses et regardeurs sont autant invités à être attentifs aux détails des pièces, isolément, qu’à s’immerger dans une proposition globale. Cependant, le travail est bien loin de n’être qu’une seule occupation passionnante pour l’esprit, il est aussi lieu de générosité. L’exposition révèle un artiste qui a énormément œuvré pour convier une matière foisonnante. Il propose une vaste narration graphique immersive se déployant dans les trois premières salles de la Maison Salvan. Il installe une pure contemplation trouble ailleurs, dans la salle dite « au plancher en bois ». Enfin, il partage des documents, certaines de ses sources, pour tout livrer, mettre à nu, mais aussi proposer une ultime mise en abyme dans ce vaste projet fait d’apparences, de représentations, de reflets, de répétitions, de glissements, d’idées et de motifs gigognes. Ce montage de trois séquences – pour reprendre un terme cinématographique – renvoie aussi à un potentiel assemblage de trois chapitres et, de ce fait, au livre que l’artiste conçoit en parallèle de l’exposition.

Rêver versus aller

David Coste dessine des ratages, des histoires « splendides » qui s’effondrent implacablement sur elles-mêmes en de belles scènes de ruines. Il montre des paysages désolés, des traces de la vaine volonté de toute-puissance des hommes, des stigmates de l’échec de modèles. Il propose des productions à la fois précises et foisonnantes de détails, de complexité. Le spectre du factice est partout dans les réalisations, tout comme les idées de décor, de camouflage. Il semble vouloir dire que les germes des projets contiennent déjà la promesse de leurs effondrements. Une montagne(s) montrait, entre autres, une tour de Babel échafaudée, bringuebalante, un construit mort-né. Sphère(s), Dôme(s) propose des structures géodésiques crevées, désertées, des reliques, des vestiges, des ciels au fond bleu froissé. Peut-être, d’ailleurs, dans la noirceur des décombres, l’artiste laisse-t-il poindre une forme d’humour ironique (après tout, aussi dangereux soit-il, Elon Musk présente tous les attributs de l’idiot parfait, d’une fiction à la scénarisation faiblarde qui déborde le réel). Le travail est ainsi très ouvert dans sa réception et réaffirme la fonction de l’œuvre d’art, qui place la spectatrice et le spectateur dans un périmètre à la fois poétique et réflexif, impétueux et prosaïque.

Au fond, l’exposition sonde des « poétiques diffractées de ce chaos-monde », l’entremêlement d’imaginaires qui le traversent, des endroits de frictions, des zones troubles, des aventures ambiguës. Rien n’est stable, rien n’est sûr. Par exemple, Buckminster Fuller alerte sur la finitude de la planète (le « vaisseau spatial Terre »), élabore des schémas utopiques et ne s’attelle à rien de moins qu’« à rendre le monde vivable le plus rapidement possible pour cent pour cent de l’humanité par une coopération spontanée, sans nuire à l’écologie ni défavoriser qui que ce soit » ; ce faisant, il s’autorise à penser pour la multitude au risque de vêtir un costume de maître, de démiurge. L’espace est un sublime appel. C’est humain de rêver à le rencontrer. La NASA communiqua avec grandiloquence dans la foulée de l’impulsion de Kennedy, qui se prononça en 1961 pour le programme spatial Apollo. Les productions d’Hollywood, Chesley Bonestell et d’autres fantasmèrent des épopées lyriques et mystiques dans lesquelles l’humain, acquérant des connaissances et des outils, explore les ailleurs les plus fous. Pourtant, dans cet espace immense, nous n’avons rien fait d’autre, en réalité, que d’envoyer des objets de métal bricolés, laids et sans design. Et les Américains ne se rendirent sur la Lune qu’à dessein, par prestige, afin d’y être avant les autres et ne faire qu’y planter un drapeau sot et minuscule (auquel il fallut adjoindre une armature en raison d’une absence d’atmosphère dans cet endroit qui n’avait rien à donner).

Voilà, que reste-t-il de l’aspiration aux chemins vers le cosmos, tandis que jamais, les philosophies de la découverte, de l’apprentissage et de l’humilité n’ont été mobilisées pour celle-ci ? David Coste, en ce qui le concerne, propose des méta-images vertigineuses, des points de vue déhiérarchisés, des absences de centre, des absences de périphérie. C’est avant tout et certainement un plaisir rêveur, qui l’incite à une telle errance iconographique, à une telle exploration de l’espace à partir de sa table de travail. Rêvons aussi. Rêver c’est voyager. Rêvons depuis cette planète à aimer, ce vaisseau en orbite, qu’il ne faudrait certainement jamais quitter et dont l’énergie peut définitivement décliner si nous n’y prenons garde. Dans la trajectoire infinie qui est la nôtre, rêvons. Y compris des étoiles si belles depuis ici, les pieds bien ancrés dans la terre.

Paul de Sorbier, dans le cadre de l’exposition deDavid Coste, Sphère(s), Dôme(s), géographie mutante à la maison Salavan.

Avec le soutien de La Fondation des Artistes.

Zinaïda Polimenova, Nucléus, ce qui reste, quand il n’y a plus rien, Paris, Les éditions du Chemin de fer, 2024 pour la traduction française.

En savoir plus : https://maison-salvan.fr/project/david-coste-une-montagnes/.

Voir Silent running, un film de Douglas Trumbull (1972, 89 min.), ou encore Abattoir 5 de George Roy Hill, (1972, 104 min.).

Dans les années 1950, par exemple, alors que le programme spatial américain n’en était encore qu’à ses débuts, Wernher von Braun cherchait à convaincre le public et les décideurs de la faisabilité et de l’importance de l’exploration spatiale. Il s’allia à des artistes vulgarisateurs tel Chesley Bonestell.

Zinaïda Polimenova, op. cit.

Steven Spielberg, E.T., l’extra-terrestre, 1982, 115 min.

Yves Lacoste, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Paris, Éditions Maspero, 1976.

Op. cit.

Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde, Paris, Gallimard, 1997.

Richard Buckminster Fuller, Manuel d’instruction pour le vaisseau spatial « Terre », Baden, Lars Müller Publishers, 2010 pour la présente édition.

Op. cit.